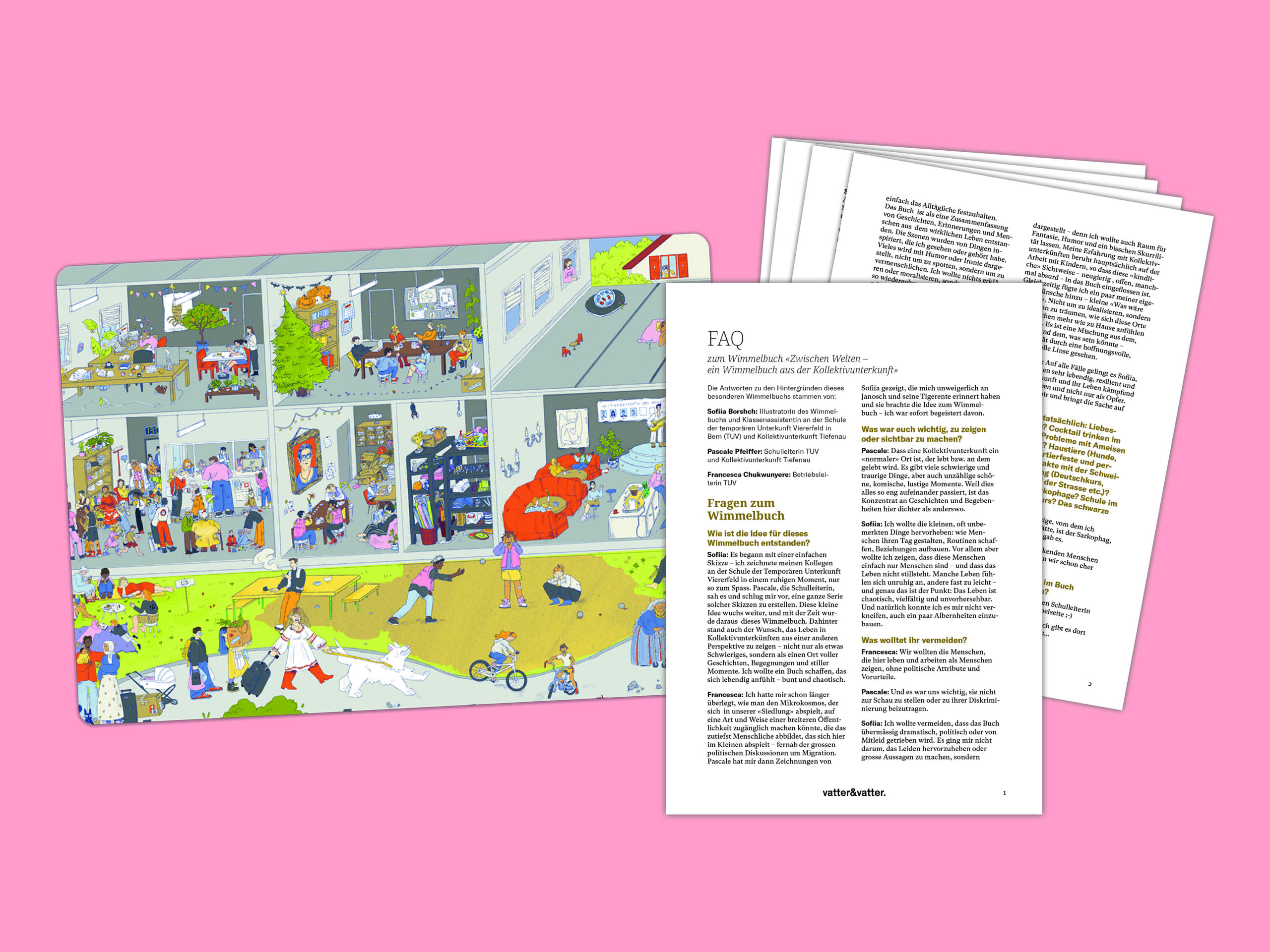

Wie sieht das Leben in einer Kollektivunterkunft aus?

Wer wohnt eigentlich in einer Kollektivunterkunft und wie funktioniert das Zusammenleben dort? Was erleben Kinder in ihrem neuen Alltag und wie sieht es in der Schule aus? Was wollten die Macher*innen des Wimmelbuchs in den Bildern deutlich machen? Und: Wie realistisch wird der Alltag einer Kollektivunterkunft im Wimmelbuch dargestellt und an welchen Stellen phantasiert die Illustratorin von einer unbeschwerteren Welt? Hier findest du Antworten von:

- Sofiia Borshch: Illustratorin des Wimmelbuchs und Klassenassistentin an der Schule der temporären Unterkunft Viererfeld in Bern (TUV) und Kollektivunterkunft Tiefenau

- Pascale Pfeiffer: Schulleiterin TUV und Kollektivunterkunft Tiefenau

- Francesca Chukwunyere: Betriebsleiterin TUV

Die Hintergrundinfos in den FAQ zum Wimmelbuch «Zwischen Welten» können im Unterricht genutzt werden und natürlich auch zu Hause, wenn beim Anschauen der Wimmelbilder Fragen auftauchen.

Fragen zum Wimmelbuch

Fragen zum Alltag in einer Kollektivunterkunft

Findest du Robert, Ali, Mariia, die Katze Muk und die verlorene Socke im Wimmelbuch?

Das schwarze Brett ist ein Dreh- und Angelpunkt in der Kollektivunterkunft, wo die Bewohnenden Informationen für ihren neuen Alltag finden und im Kleinen sichtbar wird, was alles läuft.

Schau gut hin: Alle Gegenstände, Personen und Tiere, die das schwarze Brett auf dem Wimmelbuch-Cover bevölkern, kannst du im Wimmelbuch wiederfinden. So kannst du beispielsweise die drei Familien auf den Fotos in der Bildmitte auf jeder Doppelseite begleiten – bei ihrer Ankunft in der Kollektivunterkunft, im Austausch mit anderen Bewohnenden, beim Spielen, in der Schule, bei Haushaltsarbeiten und beim Einkaufen. Und wer tummelt sich an den Veranstaltungen, die auf dem Infobrett angekündigt sind?

Projektpartner*innen

Das Wimmelbuch ist in Kooperation mit der Temporären Unterkunft Viererfeld, der Stadt Bern und der Betreiberin der Unterkunft, Stiftung Heilsarmee Schweiz, entstanden.

Für die Zusammenarbeit und Unterstützung danken wir der Stiftung Heilsarmee Schweiz, dem Schulamt der Stadt Bern, der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern und dem Verein Ukraine-Hilfe Bern.

Wimmelbuch kaufen

Weiterempfehlen:

Weiterempfehlen: